無印 ST管5球スーパー修復記 ④

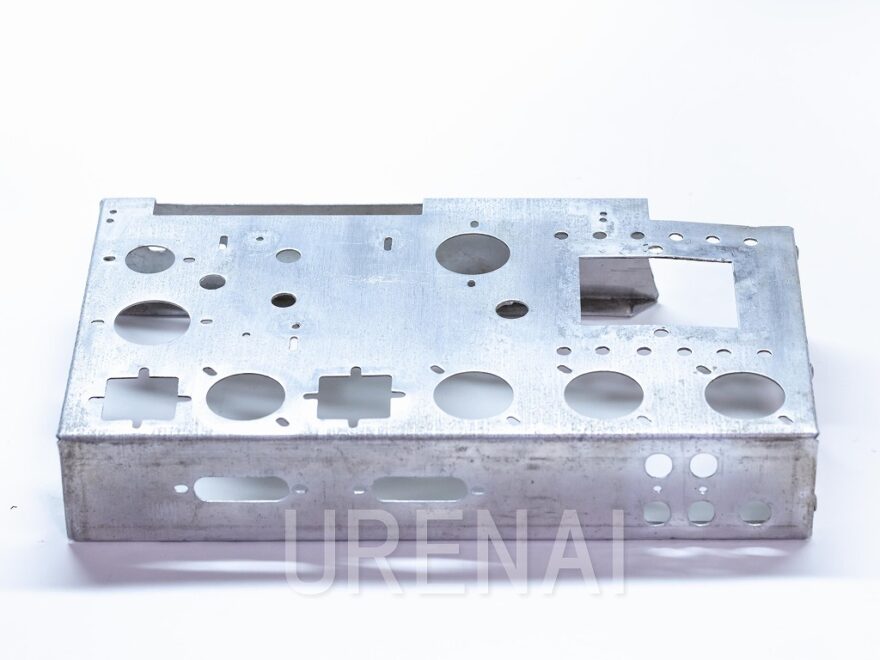

-シャーシの再組み立て-

電源トランスの動作確認ができたところでシャーシ内部の配線を検討してみた.1950年代のペーパー・コンデンサと電解コンデンサは使えないと思うので,それらを交換して修理を進めるかそれとも部品を外して再組み立てを行うかを決める.

今回は主要部品をパーツ単位での動作確認をしながら進める必要と70年前の配線劣化の対応で,一端シャーシの内部を分解して再組み立てとすることにした.

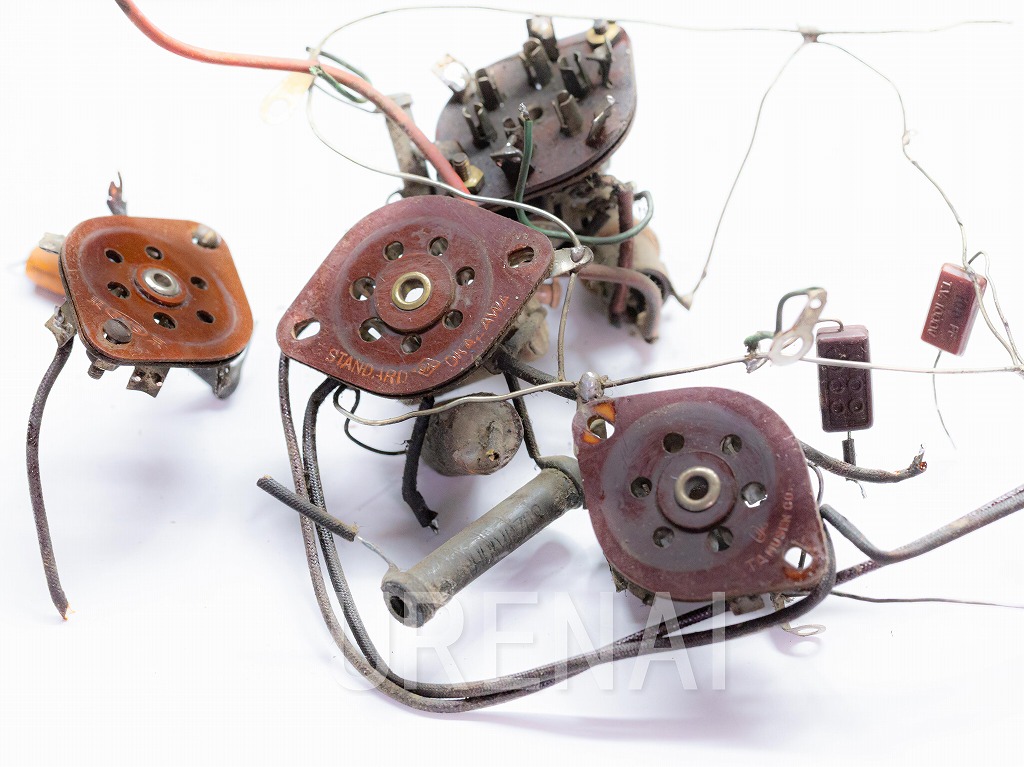

これらも再使用する部品を洗浄して選別する

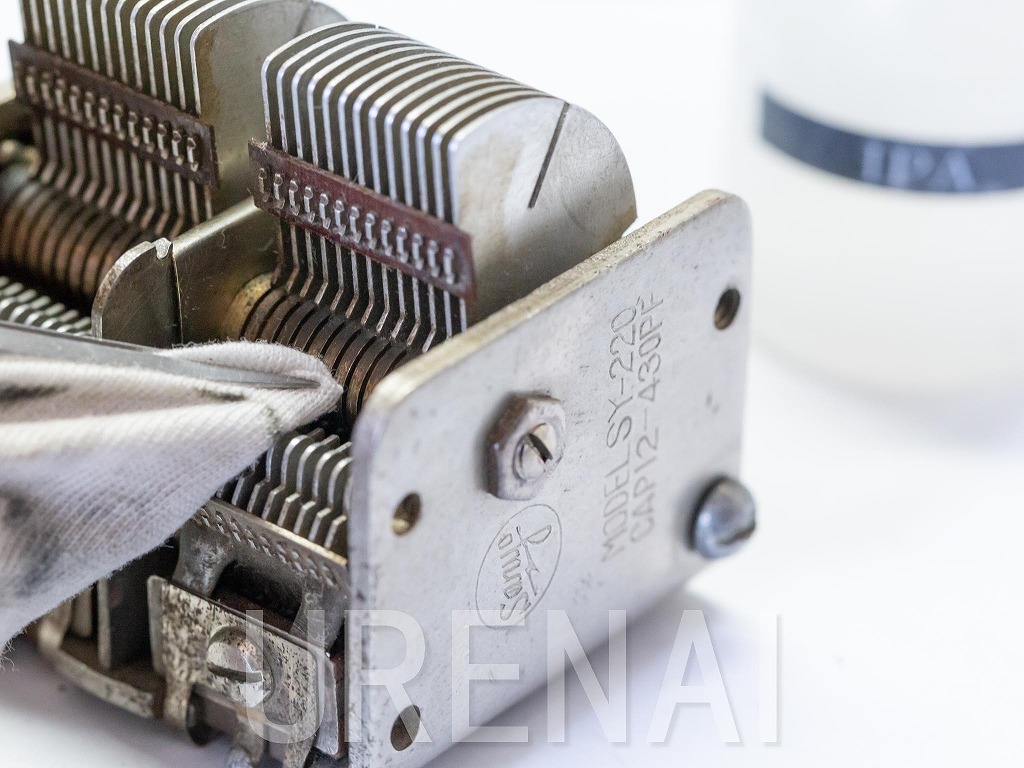

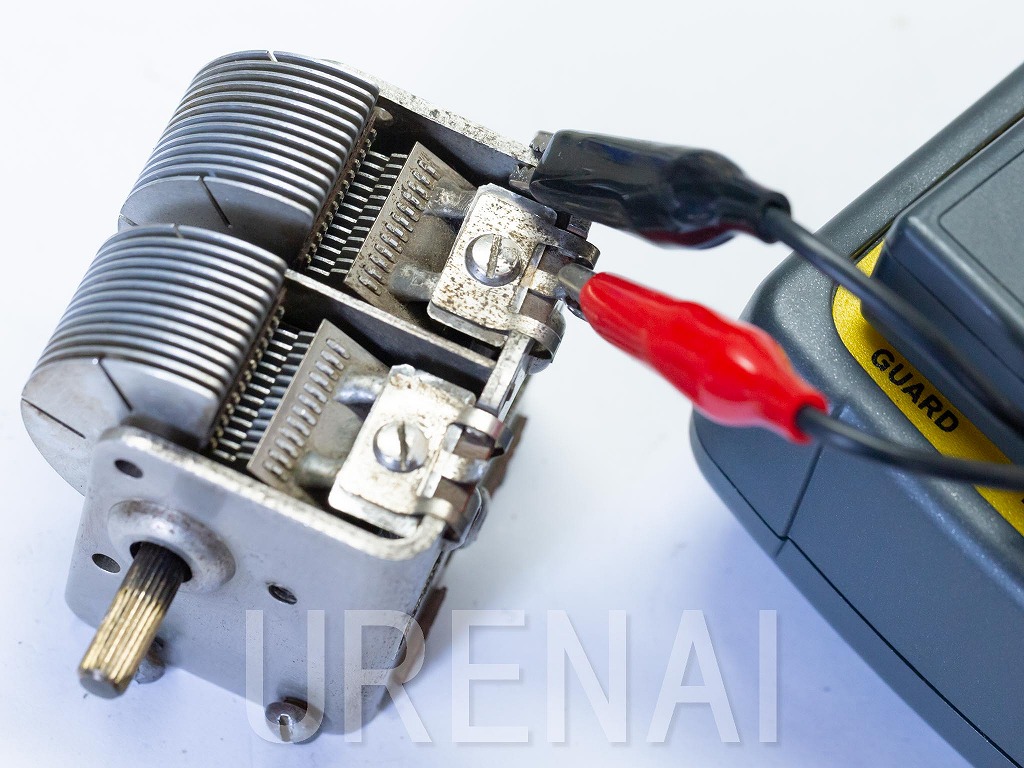

-バリコン-

土埃が堆積していたので,真鍮のワイヤブラシでバリコン羽根を丁寧に磨き,イソプロビルアルコールで汚れを拭く.ロータのボールベアリング部に給脂を施して動作確認を行う.テスタでロータとステータが絶縁されていることを確認し,LCRメータでANT側とOSC側それぞれの容量を確認する.このバリコンは最大容量が460PFだった.

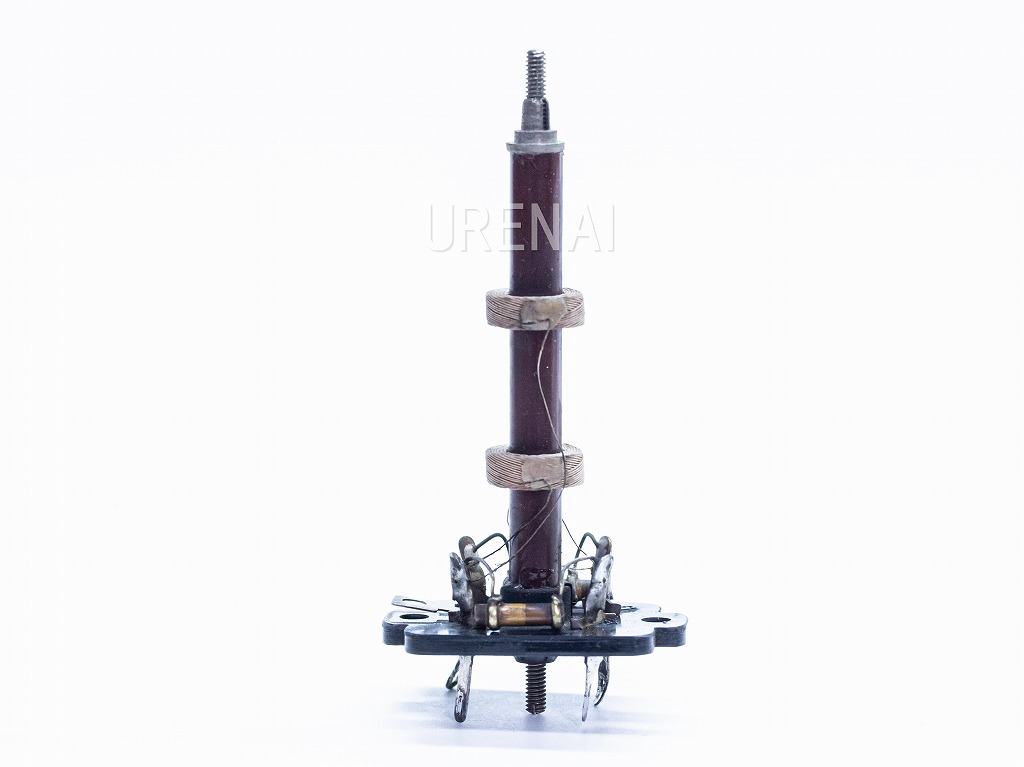

-IFT-

テスタで1次側(BとP)と2次側(GとF)のコイルの導通を確認する(このIFTはそれぞれ約12Ω).1次側と2次側は絶縁されているので,FとBが∞Ωとなることも確認する.

同調用のコンデンサが内部にあるので,はんだを外してLCRメータで容量を測る(120pF程度)か,455kHz付近が測定可能なディプメータで共振周波数を測り,共振回路が正常かを確認する.以外とこのコンデンサが不良となっているケースがある.

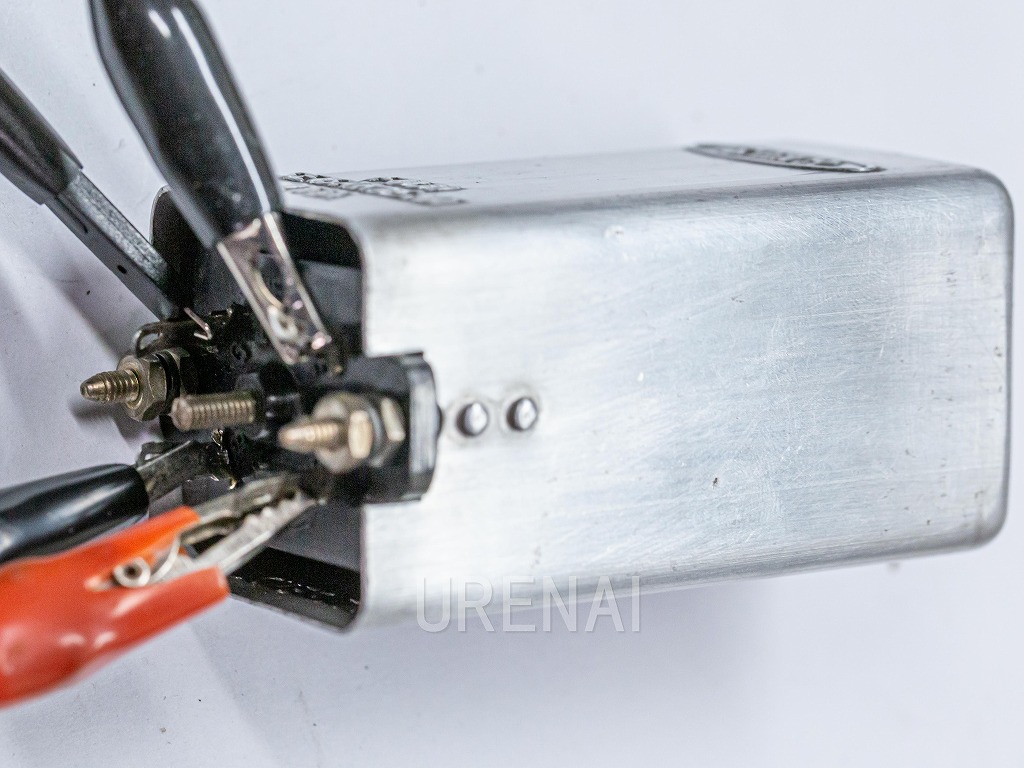

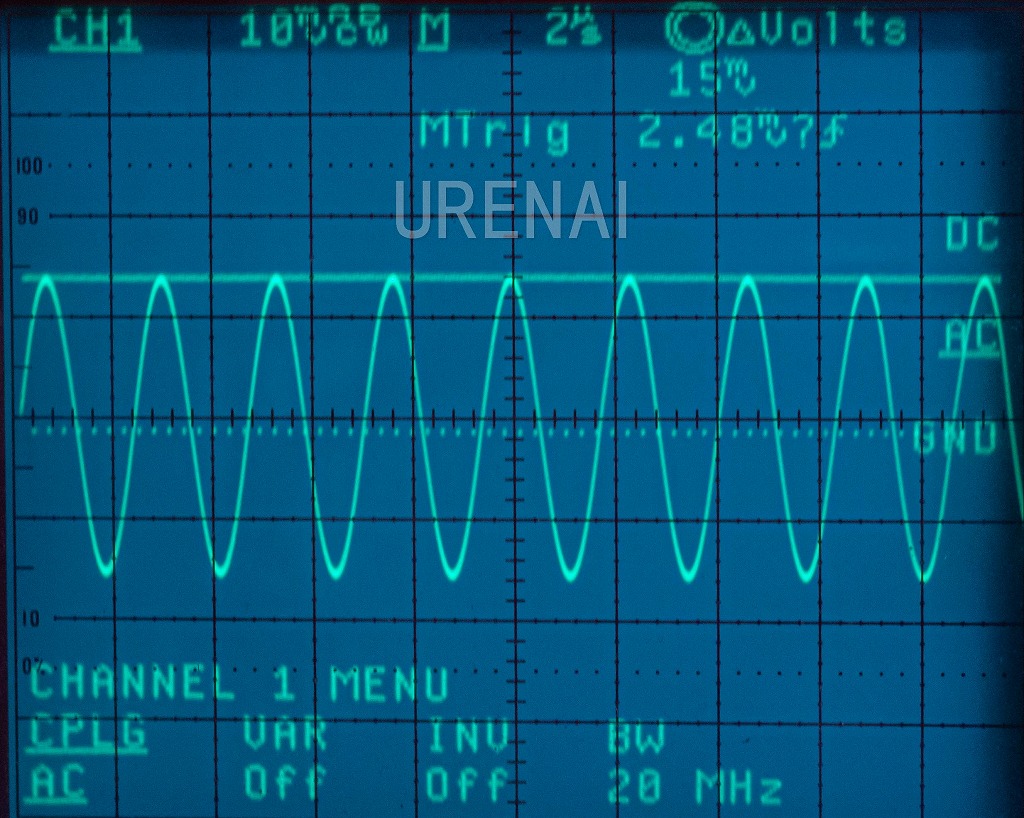

IFTは入出力インピーダンスが高いので,あくまで目安となるが,店主は1次側にSSGから455kHz-20dBm(周波数はおよそ±20kHzで共振周波数を探す)程度の信号を加えて,2次側の出力をオシロスコープ(プローブは10MΩ)で同調を確認した.ただし入出力インピーダンスがアンマッチなので共振周波数は変動する.共振の動作確認としては目安となる.

真空管用は複同調なので上下に調整コアがある

一次側がBとP,二次側がGとF

一次側にSSG,二次側にオシロスコープを接続して共振を確認してみる

ただし入出力インピーダンスが異なるため共振周波数はあくまで目安

入力レベルは-15dBm